domingo, 31 de janeiro de 2016

sábado, 30 de janeiro de 2016

DA COMUNICAÇÃO NA INTERNET

Dou mais uma vez uma explicação aos meus amigos que simpática e repetidamente me têm convidado para aderir ao LinkedIn e ao Twitter. Até agora, não senti necessidade de aderir a essas duas redes, pelas seguintes razões: em relação ao primeiro caso, o meu site (convido todos a visitarem-no) cobre essa área de comunicação profissional; com respeito ao segundo, as mensagens que escrevo neste blogue pessoal são quase todas num estilo que me parece ser também o dessa outra rede, ou seja, «blogo» como «twittaria». Contudo, peço que me convençam do contrário, em ambos os casos. Se assim for, aderirei entusiasticamente – logo que tenha tempo para tal – às referidas plataformas. Já agora, quanto ao Facebook, não tenciono voltar a navegar nessas águas chilras e pantanosas.

RELATÓRIO & CONTAS

O décimo mês de Janeiro do Eternas Saudades do Futuro ainda não acabou e é já o que regista mais visitas de sempre. Até um blogue pessoal e solitário como este gosta de saber que há gente desse lado. Bem-hajam!

quinta-feira, 28 de janeiro de 2016

SANTO PARA HOJE E SEMPRE

S. Tomás de Aquino

(28.01.1225 — 07.03.1274)

Doutor da Igreja

Patrono especial de todas as Universidades e Escolas Católicas

(28.01.1225 — 07.03.1274)

Doutor da Igreja

Patrono especial de todas as Universidades e Escolas Católicas

Dediquei este fim-de-semana, como sempre faço nas vésperas do Dia deste Santo, a aprofundar o conhecimento da Vida e Obra de S. Tomás de Aquino, através da releitura da brilhante biografia escrita por Chesterton. Daí, parti para a História da Europa de João Ameal. Em momentos assim, penso imediatamente que deveria ter vivido no Século XIII... Não desesperemos, pode ser que consigamos fazer no III Milénio algo parecido. Deus nos dê artistas, sábios, santos, heróis e reis como os desse Século de Apogeu da Cristandade.

quarta-feira, 27 de janeiro de 2016

DOS LIVROS ANTIGOS

Uma antiguidade é uma peça de qualidade com mais de 100 anos. Aplico este mesmo conceito aos livros.

DO CHEIRO DOS LIVROS

Tenho o hábito de cheirar os meus livros. São, quase todos, velhos. Alguns, antigos, até. Portanto, os seus aromas transportam-me, longamente e largamente, no tempo e no espaço. Fragrâncias de tabacos, lareiras, madeiras, perfumes, flores, vinhos... Assim se vão recordando, ou imaginando, pessoas e lugares.

DOS LIVROS

Desde que comecei a escolher os livros que leio, calculo que deva ter lido cerca de 15 000. Espero vir a ter outro tanto tempo, para ainda poder ler outros tantos.

terça-feira, 26 de janeiro de 2016

CONSERVADORISMO VERSUS TRADICIONALISMO

Não sou conservador, pois não quero conservar o presente. Sou tradicionalista, porque quero construir o futuro com o passado bem estudado.

segunda-feira, 25 de janeiro de 2016

«A» DE AUTOR E DE ALFRED

Alfred Hitchcock (1899 — 1980) nasce em Londres. Sendo, pois, à partida, um homem directamente herdeiro do espírito vitoriano do século XIX, revela, no entanto, um extraordinário sentido de utilização dos modernos meios de marketing e publicidade (antecipando-os), para divulgar as suas obras. Cedo irá transformar em marca icónica o seu nome, tornando-o reconhecível e apetecível para toda a comunidade mundial de cinéfilos, e, mesmo, para os grandes e despersonalizados públicos generalistas. Revela-se, ainda, e dentro desta estratégia de comunicação global, um especialista nas relações públicas; especialmente com a imprensa, com o objectivo de se promover profissionalmente.

Dito isto, há que afirmar, de imediato, que toda esta comunicação eficaz era apenas a ponta-de-lança de uma obra complexa e profunda. Vamos a ela, que é o fulcro da questão!

Hitchcock, oriundo de uma família de classe média-baixa, é instruído pelos jesuítas. Se refiro este facto é porque os seus filmes virão a reflectir uma série de conhecimentos que terá assimilado nos seus estudos feitos numa escola católica destes, bem conhecidos pela vasta cultura que forneciam; terá, também, através dos referidos jesuítas, tomado contacto com G. K. Chesterton (1874 — 1936), que lerá entusiasmado na juventude. Outras influências literárias que o marcaram, mais tarde, como erudito auto-didacta que era, foram Edgar Allan Poe (1809 — 1849) e Oscar Wilde (1854 — 1900).

Por outro lado, devorava jornais e lia revistas de criminologia e de cinema. Curioso é constatar o casamento entre estas fontes de inspiração para o seu despertar como autor de filmes. Os seus temas serão, principalmente, os seguintes: falsos culpados, assassínios, trocas de identidade, medo, voyeurismo, paixões frias mas arrebatadoras.

Porém, antes de chegar à realização de fitas, começa por desenhar intertítulos para filmes mudos, escrever argumentos e trabalhar como assistente de realização. Esta conjugação, de conhecimento prático da técnica cinematográfica com a cultura que ia adquirindo pela leitura, possibilita uma mestria na criação das suas narrativas fílmicas, apimentadas com o tão apregoado suspense.

Na sétima arte, Hitch (gostava de ser assim tratado) bebeu de várias fontes: Fritz Lang (1890 — 1976) e F. W. Murnau (1888 — 1931) — esses dois mestres do mudo alemão — foram determinantes para a estruturação da sua linguagem estética. Esteve na UFA — os grandes estúdios de Berlim — e conheceu-os pessoalmente. Lá trabalhou e lá filmou. Esta marca será visível, claramente, nos seus filmes mudos; e, mais subtilmente, nos sonoros.

O seu género eleito será o melodrama policial, pontuado de fantástico e de mistério. Esbate, pois, assim, as fronteiras de vários géneros convencionais, criando uma abordagem própria, com elementos retirados de todos eles.

No que toca à realização, o seu estilo é essencialmente visual, dando-nos a sensação de que aquelas histórias só fazem sentido em cinema; ou seja, por escrito não teriam o mesmo impacto. Sabia de tal forma o que queria que a montagem das suas películas seguia ao milímetro o que ele próprio tinha definido na planificação (última fase do argumento, em que este fica pronto a ser filmado). A esta atitude chama-se trabalhar com «guião de ferro». Hitch dizia que o acto de rodar era uma maçada, pois já sabia exactamente como seria o filme ao tê-lo definido na planificação. Esta ideia traduz uma inabalável confiança do cineasta em si próprio, enquanto director de actores, e uma invulgar capacidade de visualização.

Hitchcock assentava a sua estética numa cumplicidade com o espectador. Dava-lhe alguns conhecimentos secretos sobre a acção, mantendo-o ansioso pelo desfecho da narrativa. Esta tensão psicológica pode até levar o espectador a querer comunicar com a personagem ameaçada na tela, para a avisar do perigo... Eis a força manipuladora do suspense.

Não havendo, no entanto, técnica que resista à falta de ideias, é preciso deixar bem explícito que o cinema de Hitch assenta em temas fortes, já atrás referidos. Recapitulando, e desenvolvendo: culpa — com o inocente falso culpado como fio-condutor da narrativa, entrando aqui, por vezes, a troca de identidades; medo — pontuado pelo susto, e nas margens do terror; desejo — com simbologia e alegorias sexuais; ansiedade — mantida pelo suspense; voyeurismo — peeping-tom, em bom inglês, espreitando e violando a esfera privada e íntima; autoridade — que assegura a investigação criminal, mas também pode ser desafiada (detestava polícias vulgares, de «ronda»); morte — sob a forma de assassínio, o crime mais grave, e que os espectadores, morbidamente, gostam de ver no recatado conforto da sala escura. Todos eles temas de identificação e projecção psicológica do espectador. Eis o cinema, na sua mais poderosa forma alquímica, servido pela mão do mestre Hitchcock.

Importante é vencer o medo, esperar para ver o desfecho, e perceber que a chave dos seus filmes é o triunfo final da luz sobre as trevas. Toda a sua obra é uma variação sobre este principal grande tema.

E, se não menciono um único filme do realizador, a justificação é simples: devem ser vistos todos, cronologicamente — dos mudos aos sonoros, dos ingleses aos americanos, dos filmados a preto-e-branco aos rodados a cores —, com o objectivo de se conseguir captar, na sua plenitude, agora em 2015 mais do que nunca, toda a sua temática de fundo, e todo o seu estilo visual e sonoro profundo; enfim, todas as suas indeléveis marcas autorais.

Nota: Escrevi este artigo para a revista online Alameda Digital. Foi republicado em novas versões no blogue Eternas Saudades do Futuro e no jornal O Diabo.

Dito isto, há que afirmar, de imediato, que toda esta comunicação eficaz era apenas a ponta-de-lança de uma obra complexa e profunda. Vamos a ela, que é o fulcro da questão!

Hitchcock, oriundo de uma família de classe média-baixa, é instruído pelos jesuítas. Se refiro este facto é porque os seus filmes virão a reflectir uma série de conhecimentos que terá assimilado nos seus estudos feitos numa escola católica destes, bem conhecidos pela vasta cultura que forneciam; terá, também, através dos referidos jesuítas, tomado contacto com G. K. Chesterton (1874 — 1936), que lerá entusiasmado na juventude. Outras influências literárias que o marcaram, mais tarde, como erudito auto-didacta que era, foram Edgar Allan Poe (1809 — 1849) e Oscar Wilde (1854 — 1900).

Por outro lado, devorava jornais e lia revistas de criminologia e de cinema. Curioso é constatar o casamento entre estas fontes de inspiração para o seu despertar como autor de filmes. Os seus temas serão, principalmente, os seguintes: falsos culpados, assassínios, trocas de identidade, medo, voyeurismo, paixões frias mas arrebatadoras.

Porém, antes de chegar à realização de fitas, começa por desenhar intertítulos para filmes mudos, escrever argumentos e trabalhar como assistente de realização. Esta conjugação, de conhecimento prático da técnica cinematográfica com a cultura que ia adquirindo pela leitura, possibilita uma mestria na criação das suas narrativas fílmicas, apimentadas com o tão apregoado suspense.

Na sétima arte, Hitch (gostava de ser assim tratado) bebeu de várias fontes: Fritz Lang (1890 — 1976) e F. W. Murnau (1888 — 1931) — esses dois mestres do mudo alemão — foram determinantes para a estruturação da sua linguagem estética. Esteve na UFA — os grandes estúdios de Berlim — e conheceu-os pessoalmente. Lá trabalhou e lá filmou. Esta marca será visível, claramente, nos seus filmes mudos; e, mais subtilmente, nos sonoros.

O seu género eleito será o melodrama policial, pontuado de fantástico e de mistério. Esbate, pois, assim, as fronteiras de vários géneros convencionais, criando uma abordagem própria, com elementos retirados de todos eles.

No que toca à realização, o seu estilo é essencialmente visual, dando-nos a sensação de que aquelas histórias só fazem sentido em cinema; ou seja, por escrito não teriam o mesmo impacto. Sabia de tal forma o que queria que a montagem das suas películas seguia ao milímetro o que ele próprio tinha definido na planificação (última fase do argumento, em que este fica pronto a ser filmado). A esta atitude chama-se trabalhar com «guião de ferro». Hitch dizia que o acto de rodar era uma maçada, pois já sabia exactamente como seria o filme ao tê-lo definido na planificação. Esta ideia traduz uma inabalável confiança do cineasta em si próprio, enquanto director de actores, e uma invulgar capacidade de visualização.

Hitchcock assentava a sua estética numa cumplicidade com o espectador. Dava-lhe alguns conhecimentos secretos sobre a acção, mantendo-o ansioso pelo desfecho da narrativa. Esta tensão psicológica pode até levar o espectador a querer comunicar com a personagem ameaçada na tela, para a avisar do perigo... Eis a força manipuladora do suspense.

Não havendo, no entanto, técnica que resista à falta de ideias, é preciso deixar bem explícito que o cinema de Hitch assenta em temas fortes, já atrás referidos. Recapitulando, e desenvolvendo: culpa — com o inocente falso culpado como fio-condutor da narrativa, entrando aqui, por vezes, a troca de identidades; medo — pontuado pelo susto, e nas margens do terror; desejo — com simbologia e alegorias sexuais; ansiedade — mantida pelo suspense; voyeurismo — peeping-tom, em bom inglês, espreitando e violando a esfera privada e íntima; autoridade — que assegura a investigação criminal, mas também pode ser desafiada (detestava polícias vulgares, de «ronda»); morte — sob a forma de assassínio, o crime mais grave, e que os espectadores, morbidamente, gostam de ver no recatado conforto da sala escura. Todos eles temas de identificação e projecção psicológica do espectador. Eis o cinema, na sua mais poderosa forma alquímica, servido pela mão do mestre Hitchcock.

Importante é vencer o medo, esperar para ver o desfecho, e perceber que a chave dos seus filmes é o triunfo final da luz sobre as trevas. Toda a sua obra é uma variação sobre este principal grande tema.

E, se não menciono um único filme do realizador, a justificação é simples: devem ser vistos todos, cronologicamente — dos mudos aos sonoros, dos ingleses aos americanos, dos filmados a preto-e-branco aos rodados a cores —, com o objectivo de se conseguir captar, na sua plenitude, agora em 2015 mais do que nunca, toda a sua temática de fundo, e todo o seu estilo visual e sonoro profundo; enfim, todas as suas indeléveis marcas autorais.

Nota: Escrevi este artigo para a revista online Alameda Digital. Foi republicado em novas versões no blogue Eternas Saudades do Futuro e no jornal O Diabo.

sexta-feira, 22 de janeiro de 2016

quinta-feira, 21 de janeiro de 2016

REALIDADE E FICÇÃO NO CINEMA

De todas as Artes, o Cinema é a que melhor consegue fazer o retrato de uma determinada realidade, para memória futura. Por outro lado, tem a capacidade de lançar o seu olhar mais além, no tempo e no espaço, antecipando o futuro.

A CAUSA DA COISA

A palavra blog resulta da contracção de web e log. Web é, por sua vez, a forma sintética de World Wide Web (WWW), que significa «Teia do Tamanho do Mundo» e se refere à teia constituída por computadores de todo o mundo ligados na Internet (Rede de redes electrónicas). Log é o registo escrito oficial de uma viagem — terrestre, marítima ou aérea — e tem como sinónimo «diário de bordo». Numa primeira fase obtemos weblog; mas, logo de seguida, encontraremos, simplesmente, blog. Blog será, assim, um «diário de bordo na teia» ou, melhor dizendo, um «diário na rede». Em Língua Portuguesa, sem qualquer complexo, podemos e devemos dizer: blogue.

LÁ E CÁ É TUDO A MESMA TRAMPA

Os ingleses tiveram Chaucer e Shakespeare. Quinhentos anos depois, inventaram o «Basic English» — idioma infantil, com apenas quinhentas palavras, para exportação para todo o mundo. A maltinha, modernaça à brava, mete hamburger pela goela dentro e cospe inglês básico pela boca fora.

Por cá, trocaram o rico vocabulário de Gil Vicente e Camões pela meia-dúzia de palavrinhas dos noticiários e das telenovelas. É confrangedor observar alguém à procura da palavra certa para traduzir uma emoção ou uma ideia e não conseguir encontrá-la. Pois, pudera; o vocabulário da nossa juventude é já muito inferior aos seus sentimentos.

Por cá, trocaram o rico vocabulário de Gil Vicente e Camões pela meia-dúzia de palavrinhas dos noticiários e das telenovelas. É confrangedor observar alguém à procura da palavra certa para traduzir uma emoção ou uma ideia e não conseguir encontrá-la. Pois, pudera; o vocabulário da nossa juventude é já muito inferior aos seus sentimentos.

DA REPETIÇÃO

Havendo alguns casos em que a repetição possa ser um sintoma de senilidade, quero crer que ela é fundamentalmente um sinal de coerência.

PORTUGAL E O MUNDO NA ERA DA INTERNET

Perguntaram-me:

— O que é que um Português pode fazer por Portugal na Internet?

Respondi:

— Pode começar por tratar a Língua Portuguesa com toda a atenção e deve acabar a amá-la como se fosse a mais bela, inteligente e culta Mulher do Mundo.

— O que é que um Português pode fazer por Portugal na Internet?

Respondi:

— Pode começar por tratar a Língua Portuguesa com toda a atenção e deve acabar a amá-la como se fosse a mais bela, inteligente e culta Mulher do Mundo.

PELA CULTURA É QUE VAMOS

Através da cultura influencia-se a política. Com a vantagem de se dispensar assim a maçada da conquista e conservação do poder. Saibamos pois transmitir pelas artes e letras os valores que queremos ver aplicados na coisa pública.

DA LÍNGUA PORTUGUESA

Os espectadores assistem agora ao triste espectáculo de serem rebaptizados espetadores. Esta linda obra é certamente da responsabilidade daqueles trogloditas que se dedicam a espetar farpas na Língua Portuguesa. Bate tudo certo.

NOVE ANOS DE ETERNAS SAUDADES DO FUTURO

... E, contudo, parece-me ter sido ontem que comecei esta solitária aventura.

quarta-feira, 20 de janeiro de 2016

SANTO DO DIA E REI DO DIA

288 — Morre S. Sebastião, Defensor da Igreja, Mártir.

1554 — Nasce D. Sebastião, O Desejado, Rei de Portugal.

1554 — Nasce D. Sebastião, O Desejado, Rei de Portugal.

terça-feira, 19 de janeiro de 2016

SENHORAS DESTAS JÁ NÃO HÁ. HÉLÀS!

Conchita Cintrón

(1922 – 2009)

Bayonne, França, 1947

Fotografia atribuída a

Jean Dieuzaide

(1921 – 2003)

(1922 – 2009)

Bayonne, França, 1947

Fotografia atribuída a

Jean Dieuzaide

(1921 – 2003)

Neste mesmo ano de 1947, em que aqui em cima a vemos registada para a posteridade numa belíssima fotografia, a maior cavaleira tauromáquica de todos os tempos veio ser cabeça-de-cartaz duma corrida a Portugal.

Conchita Cintrón, na Praça de Touros de Portalegre, lidou touros do meu tio-avô Mariano Firmino Costa Pinto. Ainda no Alentejo, toureou também em Cabeço de Vide, onde alternou com o cavaleiro tauromáquico, primo-direito do meu Pai, Mariano Vaz Costa Pinto.

Quem quiser conhecer a vida e a obra desta extraordinária Senhora, pode começar por consultar a Wikipédia. Vão ver, que vão gostar; e, muito provavelmente, apaixonar-se.

Sobre Conchita Cintrón, disse Orson Welles: «A sua memória destaca-se como uma repreensão aos que afirmam que uma mulher perde algo da sua feminilidade quando pretende competir com os homens».

Conchita Cintrón, na Praça de Touros de Portalegre, lidou touros do meu tio-avô Mariano Firmino Costa Pinto. Ainda no Alentejo, toureou também em Cabeço de Vide, onde alternou com o cavaleiro tauromáquico, primo-direito do meu Pai, Mariano Vaz Costa Pinto.

Quem quiser conhecer a vida e a obra desta extraordinária Senhora, pode começar por consultar a Wikipédia. Vão ver, que vão gostar; e, muito provavelmente, apaixonar-se.

Sobre Conchita Cintrón, disse Orson Welles: «A sua memória destaca-se como uma repreensão aos que afirmam que uma mulher perde algo da sua feminilidade quando pretende competir com os homens».

sexta-feira, 15 de janeiro de 2016

CAMPO — CONTRA-CAMPO

Falei ontem com dois amigos, separadamente, sobre um acontecimento que todos os três, e mais outros tantos, vivemos há largos anos. O primeiro referiu-me uma série de pessoas envolvidas e relatou-me, com detalhes, várias peripécias; curiosamente, o segundo, sem saber da anterior conversa, nomeou apenas os restantes intervenientes e referiu pormenores diferentes. Sempre achei deliciosa esta desmultiplicação de uma acção através dos olhares de diversos pontos-de-vista. Colando as peças do puzzle temos uma visão completa, e surpreendente, dos factos. Foi isso que Orson Welles fez em Citizen Kane .

quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

DA ARTE DE CONVERSAR

Tenho cá para mim como certo e sabido que a coisa que melhor distingue as pessoas entre si — sim, porque não somos todos iguais — é a sua capacidade de boa conversação.

Nesta matéria, geração após geração, os que passam o crivo do bom senso e do bom gosto são cada vez menos. Nas actuais reuniões sociais, o panorama é desolador: uns, entram mudos e saem calados; outros, debitam estéreis banalidades (quando não são imbecis inconveniências); finalmente, há um reduzidíssimo mas irredutível escol — infelizmente mingando em número de dia para dia — que ainda cultiva a arte de bem conversar.

Nesta matéria, geração após geração, os que passam o crivo do bom senso e do bom gosto são cada vez menos. Nas actuais reuniões sociais, o panorama é desolador: uns, entram mudos e saem calados; outros, debitam estéreis banalidades (quando não são imbecis inconveniências); finalmente, há um reduzidíssimo mas irredutível escol — infelizmente mingando em número de dia para dia — que ainda cultiva a arte de bem conversar.

terça-feira, 12 de janeiro de 2016

DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO

Sou monárquico. Contudo, abro de bom grado uma excepção para votar num candidato a Presidente da República que defenda na Chefia de Estado os eternos valores da tradição nacional. Porém, nunca aconteceu, porque tal pessoa nunca apareceu. E está visto que também não será desta.

segunda-feira, 11 de janeiro de 2016

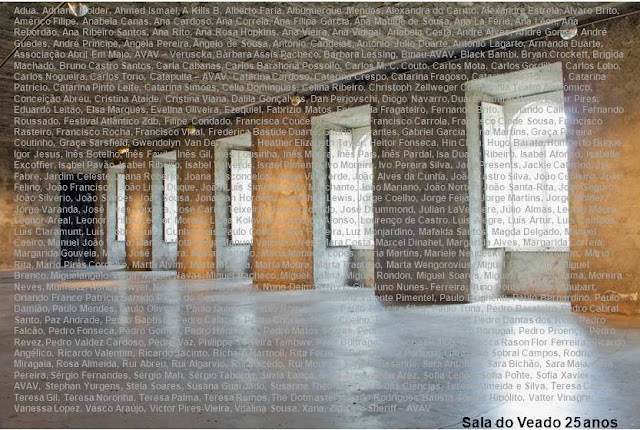

ENCERRAMENTO DA SALA DO VEADO | DIA 29 DE JANEIRO | 21 HORAS

Encerramento da Sala do Veado

29 de janeiro | 21H00

Programa

Lançamento do livro Sala do Veado Vinte Cinco Anos (1990 – 2015)

Homenagem aos artistas da Sala do Veado Gosto da Sala do Veado, e a Sala do Veado gosta de mim

Manuel M. Veiga (piano) + DJ Djaz PT

A Sala do Veado é uma instalação, que se vai transformando, crescendo, movimentando e adquirindo formas e pensamentos, sempre em colaboração com os trabalhos expostos. Os artistas deixam lá os seus vestígios. É um acumular de passados onde nunca se parte do zero. É colecção de memórias.

29 de janeiro | 21H00

Programa

Lançamento do livro Sala do Veado Vinte Cinco Anos (1990 – 2015)

Homenagem aos artistas da Sala do Veado Gosto da Sala do Veado, e a Sala do Veado gosta de mim

Manuel M. Veiga (piano) + DJ Djaz PT

A Sala do Veado é uma instalação, que se vai transformando, crescendo, movimentando e adquirindo formas e pensamentos, sempre em colaboração com os trabalhos expostos. Os artistas deixam lá os seus vestígios. É um acumular de passados onde nunca se parte do zero. É colecção de memórias.

Sofia Marçal, Sala do Veado

OPÚSCULO NA CALHA (PARA PRIMOS E AMIGOS)

Atendendo aos estimulantes pedidos de várias pessoas, decidi-me finalmente a organizar, sob a forma de um volumezinho, para consumo essencialmente familiar, os dados que fui compilando nas minhas, demasiado longas mas muito amadoras e intermitentes, pesquisas genealógicas. Para já, ainda ando aos papéis... Por isso, enquanto não os ordeno definitivamente (os dados e os papéis), nem encontro o tom do discurso para narrar a história, e porque se temos que começar por algum lado podemos sempre fazê-lo pelo início, defini o título provisório do livrinho:

Costa Pinto — uma Família de Lavradores do Alto Alentejo (1794-2016).

Costa Pinto — uma Família de Lavradores do Alto Alentejo (1794-2016).

FADO FILMADO E CINEMA CANTADO

Em Portugal, no ano de 1947, entre as sete longas-metragens produzidas, surge Fado, História d’Uma Cantadeira, que, dez anos depois, virá a ser o primeiro filme exibido pela Televisão Portuguesa, no arranque da RTP.

O seu realizador é Perdigão Queiroga, nascido em Évora, em 1916, e morto fisicamente num acidente de automóvel, em 1980. Este cineasta, depois de uma fase de aprendizagem das técnicas cinematográficas, trabalha como profissional nas áreas da imagem e da montagem. De seguida, em plena II Guerra Mundial, e Golden Age do Cinema Americano, ruma a Hollywood — para os estúdios da major Paramount (uma das cinco maiores empresas de produção cinematográfica dos E. U. A.) —, onde trabalha em montagem. De regresso à Pátria, inicia a preparação de Fado, que será o seu primeiro filme de fundo, numa obra com dezenas de títulos.

A sua filmografia divide-se, como era hábito nos autores clássicos completos, entre documentários (a que hoje chamaríamos «institucionais») e longas-metragens de ficção. Outro ponto alto da sua carreira viria a ser As Pupilas do Senhor Reitor (1961), a partir de Júlio Diniz, e que foi o primeiro filme nacional rodado em cinemascope (formato de ecrã largo).

Mas vamos ao nosso Fado, História d’Uma Cantadeira (1947), de Perdigão Queiroga, que a isso viemos e nisso estamos. Este filme baseia-se, muito livremente, na biografia da grande Amália Rodrigues, então no auge da sua carreira e beleza. Será esta formidável «cantadeira» a protagonizar a fita, com a qual iluminará a tela, como estrela deste melodrama romântico. Para que a musa lusa brilhe, em toda a sua plenitude, muito ajudarão os belíssimos fados de Frederico de Freitas, as letras de Amadeu do Vale, Linhares Barbosa, Gabriel de Oliveira e João Mota, as «sínteses de fados» de Frederico Valério e Jaime Santos, os versos de Silva Tavares e José Galhardo; e, toda esta equipa de luxo, sob a direcção musical de Jaime Mendes.

Abordemos então agora a história, propriamente dita: os cânones do melodrama, herdados — pelo Cinema — da Literatura e do Teatro do século XIX, estão lá todos; e, de uma forma não muito diferente daquela como eram praticados, à época, em Hollywood, mas convenientemente transpostos para a realidade social da Lisboa dos anos 40 do século passado, como se pretende.

Assim, temos uma fadista pobre de Alfama, com um namorado (o guitarrista Júlio — interpretado convincentemente pelo grande Virgílio Teixeira), que, tornando-se famosa, sai do seu bairro, abandonando o apaixonado companheiro e trocando-o pelos círculos da alta-burguesia e da aristocracia de Lisboa. Por fim, depois de peripécias várias, numa trama narrativa bem urdida, temos um final na boa tradição do happy end da Capital do Cinema. Se destaco esta ligação ao cinema clássico narrativo sonoro, que tinha as suas regras ditadas pelos norte-americanos, é porque o filme tem uma desenvoltura própria dos melhores produtos saídos dessas «fábricas de sonhos» que eram os Estúdios de Hollywood.

Perdigão Queiroga junta-lhe ainda os principais ingredientes da Cultura Popular Portuguesa — olhada por alguns arrivistas com desconfiança, pois talvez lhes faça lembrar o berço que renegam —, e, assim, conseguiu fazer um filme que é um dos maiores êxitos de bilheteira — até hoje — do Cinema Português, ao mesmo tempo que recebeu críticas muitíssimo positivas; conjugação esta não habitual. Capas Negras, de Armando de Miranda, desse mesmo ano e também com Amália, foi demolido pela crítica, e com toda a razão, devido ao cinema pobrezinho que revelava.

Neste caso — no nosso Fado —, o pano de fundo de carácter realista com que são pintados os bairros tradicionais de Lisboa, a excepcional representação do galã português de dimensão internacional — Virgílio Teixeira —, o rosto, a voz, e a naturalidade expressiva de Amália, o rigor fotográfico de Francesco Izzarelli, a fluidez da montagem do próprio Perdigão Queiroga — em «estilo invisível», à maneira de Hollywood —, as presenças de António Silva, Vasco Santana, Eugénio Salvador, Tony d’Algy, Raul de Carvalho, e mais uma mão cheia de outros grandes actores, fizeram toda a diferença.

Convém aqui realçar que o Fado e os Toiros são dois mitos permanentes da iconografia nacional; e, se convenientemente levados para a Cinematografia Portuguesa — com um tratamento narrativo e plástico sempre renovado, de acordo com o espírito dos tempos —, podem constituir-se como uma das matrizes estruturais de um verdadeiro género indígena. Os E. U. A. fazem exactamente o mesmo com os seus géneros: Western, Gangsters, Musical. Esta linha do Cinema Português foi, aliás, logo consagrada no primeiro filme sonoro (sonorizado, no entanto, ainda, em França): Severa, de Leitão de Barros.

Em relação a Fado, História d’Uma Cantadeira, diga-se que o Estado Novo — através do SNI, de António Ferro — pareceu gostar a atribuiu-lhe o Grande Prémio, nesse ano de 1947, demarcando-se, deste modo, de Capas Negras, que, apesar de tudo, teve um maior sucesso de bilheteira na época (e mesmo, também, um dos maiores de sempre, até à actualidade).

De facto, António Ferro, com o seu inovador bom-gosto, sabia o que fazia ao distinguir este filme, pois Fado tem tudo: por um lado, uma extraordinária beleza plástica — esse rosto de Amália nada fica a dever aos de outras divas do Cinema Mundial, muito graças ao já referido director de fotografia italiano, que tinha trabalhado no Camões, de Leitão de Barros, e que tem um estilo visual a fazer lembrar o expressionismo alemão; por outro, a banda sonora, já convenientemente aqui destacada, que reunia os melhores autores da música popular portuguesa de então. Finalmente, os diálogos — esse ponto fraco da Cinematografia Nacional — são convincentes e vivos, e ditos com boa dicção, e ainda melhor interpretação, depois de saídos da pena criativa de Armando Vieira Pinto.

E agora vou mas é rever a fita, que fiquei cheio de vontade, e esperar — pessimista, mas esperançoso que sou — que o Cinema Português se reconcilie com o seu público e possa voltar a erguer produções desta dimensão, para que, como neste caso, não abdicando da requintada expressão estética do autor, possa servir, com narrativas escorreitas e simples, temas onde as pessoas realmente se revejam, pois já basta de décadas de divagações umbiguistas, em tom hermético, para consumo próprio (com honrosas excepções, apesar de tudo).

Bem sei que agora, em 2016, já não temos Amália, aqui e ao vivo, nem Virgílio Teixeira — e que falta fazem! —, mas há por cá novos e bons actores — potenciais novas estrelas! Estarão os actores portugueses para sempre fadados a fazer telenovelas em manhoso estilo sul-americano, ou poderão voltar a brilhar em Filmes Portugueses populares e de qualidade?...

O seu realizador é Perdigão Queiroga, nascido em Évora, em 1916, e morto fisicamente num acidente de automóvel, em 1980. Este cineasta, depois de uma fase de aprendizagem das técnicas cinematográficas, trabalha como profissional nas áreas da imagem e da montagem. De seguida, em plena II Guerra Mundial, e Golden Age do Cinema Americano, ruma a Hollywood — para os estúdios da major Paramount (uma das cinco maiores empresas de produção cinematográfica dos E. U. A.) —, onde trabalha em montagem. De regresso à Pátria, inicia a preparação de Fado, que será o seu primeiro filme de fundo, numa obra com dezenas de títulos.

A sua filmografia divide-se, como era hábito nos autores clássicos completos, entre documentários (a que hoje chamaríamos «institucionais») e longas-metragens de ficção. Outro ponto alto da sua carreira viria a ser As Pupilas do Senhor Reitor (1961), a partir de Júlio Diniz, e que foi o primeiro filme nacional rodado em cinemascope (formato de ecrã largo).

Mas vamos ao nosso Fado, História d’Uma Cantadeira (1947), de Perdigão Queiroga, que a isso viemos e nisso estamos. Este filme baseia-se, muito livremente, na biografia da grande Amália Rodrigues, então no auge da sua carreira e beleza. Será esta formidável «cantadeira» a protagonizar a fita, com a qual iluminará a tela, como estrela deste melodrama romântico. Para que a musa lusa brilhe, em toda a sua plenitude, muito ajudarão os belíssimos fados de Frederico de Freitas, as letras de Amadeu do Vale, Linhares Barbosa, Gabriel de Oliveira e João Mota, as «sínteses de fados» de Frederico Valério e Jaime Santos, os versos de Silva Tavares e José Galhardo; e, toda esta equipa de luxo, sob a direcção musical de Jaime Mendes.

Abordemos então agora a história, propriamente dita: os cânones do melodrama, herdados — pelo Cinema — da Literatura e do Teatro do século XIX, estão lá todos; e, de uma forma não muito diferente daquela como eram praticados, à época, em Hollywood, mas convenientemente transpostos para a realidade social da Lisboa dos anos 40 do século passado, como se pretende.

Assim, temos uma fadista pobre de Alfama, com um namorado (o guitarrista Júlio — interpretado convincentemente pelo grande Virgílio Teixeira), que, tornando-se famosa, sai do seu bairro, abandonando o apaixonado companheiro e trocando-o pelos círculos da alta-burguesia e da aristocracia de Lisboa. Por fim, depois de peripécias várias, numa trama narrativa bem urdida, temos um final na boa tradição do happy end da Capital do Cinema. Se destaco esta ligação ao cinema clássico narrativo sonoro, que tinha as suas regras ditadas pelos norte-americanos, é porque o filme tem uma desenvoltura própria dos melhores produtos saídos dessas «fábricas de sonhos» que eram os Estúdios de Hollywood.

Perdigão Queiroga junta-lhe ainda os principais ingredientes da Cultura Popular Portuguesa — olhada por alguns arrivistas com desconfiança, pois talvez lhes faça lembrar o berço que renegam —, e, assim, conseguiu fazer um filme que é um dos maiores êxitos de bilheteira — até hoje — do Cinema Português, ao mesmo tempo que recebeu críticas muitíssimo positivas; conjugação esta não habitual. Capas Negras, de Armando de Miranda, desse mesmo ano e também com Amália, foi demolido pela crítica, e com toda a razão, devido ao cinema pobrezinho que revelava.

Neste caso — no nosso Fado —, o pano de fundo de carácter realista com que são pintados os bairros tradicionais de Lisboa, a excepcional representação do galã português de dimensão internacional — Virgílio Teixeira —, o rosto, a voz, e a naturalidade expressiva de Amália, o rigor fotográfico de Francesco Izzarelli, a fluidez da montagem do próprio Perdigão Queiroga — em «estilo invisível», à maneira de Hollywood —, as presenças de António Silva, Vasco Santana, Eugénio Salvador, Tony d’Algy, Raul de Carvalho, e mais uma mão cheia de outros grandes actores, fizeram toda a diferença.

Convém aqui realçar que o Fado e os Toiros são dois mitos permanentes da iconografia nacional; e, se convenientemente levados para a Cinematografia Portuguesa — com um tratamento narrativo e plástico sempre renovado, de acordo com o espírito dos tempos —, podem constituir-se como uma das matrizes estruturais de um verdadeiro género indígena. Os E. U. A. fazem exactamente o mesmo com os seus géneros: Western, Gangsters, Musical. Esta linha do Cinema Português foi, aliás, logo consagrada no primeiro filme sonoro (sonorizado, no entanto, ainda, em França): Severa, de Leitão de Barros.

Em relação a Fado, História d’Uma Cantadeira, diga-se que o Estado Novo — através do SNI, de António Ferro — pareceu gostar a atribuiu-lhe o Grande Prémio, nesse ano de 1947, demarcando-se, deste modo, de Capas Negras, que, apesar de tudo, teve um maior sucesso de bilheteira na época (e mesmo, também, um dos maiores de sempre, até à actualidade).

De facto, António Ferro, com o seu inovador bom-gosto, sabia o que fazia ao distinguir este filme, pois Fado tem tudo: por um lado, uma extraordinária beleza plástica — esse rosto de Amália nada fica a dever aos de outras divas do Cinema Mundial, muito graças ao já referido director de fotografia italiano, que tinha trabalhado no Camões, de Leitão de Barros, e que tem um estilo visual a fazer lembrar o expressionismo alemão; por outro, a banda sonora, já convenientemente aqui destacada, que reunia os melhores autores da música popular portuguesa de então. Finalmente, os diálogos — esse ponto fraco da Cinematografia Nacional — são convincentes e vivos, e ditos com boa dicção, e ainda melhor interpretação, depois de saídos da pena criativa de Armando Vieira Pinto.

E agora vou mas é rever a fita, que fiquei cheio de vontade, e esperar — pessimista, mas esperançoso que sou — que o Cinema Português se reconcilie com o seu público e possa voltar a erguer produções desta dimensão, para que, como neste caso, não abdicando da requintada expressão estética do autor, possa servir, com narrativas escorreitas e simples, temas onde as pessoas realmente se revejam, pois já basta de décadas de divagações umbiguistas, em tom hermético, para consumo próprio (com honrosas excepções, apesar de tudo).

Bem sei que agora, em 2016, já não temos Amália, aqui e ao vivo, nem Virgílio Teixeira — e que falta fazem! —, mas há por cá novos e bons actores — potenciais novas estrelas! Estarão os actores portugueses para sempre fadados a fazer telenovelas em manhoso estilo sul-americano, ou poderão voltar a brilhar em Filmes Portugueses populares e de qualidade?...

A ver vamos.

domingo, 10 de janeiro de 2016

DA SÉTIMA ARTE

A expressão «Sétima Arte» anda na boca de toda a gente. Falemos, então, sobre a origem dessa — feliz — designação para o Cinema.

Foi o escritor, jornalista, crítico e dramaturgo italiano Ricciotto Canudo (Bari, 1879 — Paris, 1923) quem baptizou o Cinema de Sétima Arte. Canudo fundou a revista Montjoie! (1913-1914), sedeada em Paris, e manteve uma tertúlia com — entre outros — Léger, Apollinaire e D’Annunzio. Em 1920, cria o «Clube dos Amigos da 7.ª Arte», que é, assim, precursor do movimento do cine-clubismo. Edita, finalmente, em 1923, a Gazette des sept arts, revista fundamental como suporte teórico das vanguardas estéticas da época.

Se, por esta altura, os meus leitores já perceberam que estamos perante um teórico da Arte, não estranharão saber que Canudo lança, em 1923, o Manifeste des Sept Arts, após uma série de outros textos preparatórios, o primeiro dos quais data de 1908; e, num deles, em 1912, cunhou a nossa expressão. Esta publicação definitiva das suas inovadoras ideias, surge como legitimação estética do Cinema, elevando-o à categoria das restantes Artes.

Em primeiro lugar, chama a atenção, no seu Manifesto, para o facto de o Cinema ser muito mais do que apenas indústria e comércio, resgatando-o à mera tentação material e convocando-o para as fileiras da espiritualidade criadora. De facto, o Cinema é — antes de tudo — Arte.

Depois, Canudo diz-nos, do seu ponto-de-vista, quais são as seis Artes que antecedem cronologicamente o Cinema. Desde a Antiga Grécia que as Artes têm andado numa roda-viva, no que diz respeito à sua catalogação (convém nunca perder de vista as nove musas inspiradoras). Ainda bem que se trata de uma conversa (ou debate, como agora se diz) em aberto, pois isso representa um sinal da vitalidade dos nossos pensadores. Para este escritor italiano do século XX, as Sete Artes são: Arquitectura, Escultura, Pintura, Música, Dança, Poesia e Cinema. Se as três primeiras — artes plásticas, porque do espaço — aparecem, segundo Canudo, por necessidades materiais (abrigo, no caso da Arquitectura, com as suas complementares Pintura e Escultura), para, no entanto, logo depois se afirmarem artisticamente, já a Música é fruto duma vontade espiritual de elevação e vai irmanar-se com os fundamentos rítmicos da Dança e da Poesia. Curiosamente, no pensamento do teórico italiano, a Dança e a Poesia antecedem a Música, que só se autonomizará destas quando se liberta e chega à sinfonia, como forma de música pura.

É óbvio que a génese das Artes aqui descrita tem de ser contextualizada na época em que foi criada — início do século XX, em toda a sua pujança Futurista (Graças a Deus!) — e entendida como visão pessoal do seu autor. No entanto, se aqui a trago, é porque sem ela não poderemos compreender a expressão «Sétima Arte».

Por fim, entramos naquilo que me parece ter resistido ao crivo do tempo (esse destruidor de mitos de vão de escada) e manter, ainda hoje, enorme actualidade.

Canudo apresenta o Cinema como síntese de todas as Artes e como Arte Total — ao que não é alheio o pensamento de Wagner; assim, na plenitude da sua linguagem estética, a Sétima Arte integra elementos plásticos da Arquitectura, da Pintura e da Escultura e elementos rítmicos da Música, da Dança e da Poesia, que se vão todos revelar nos filmes nas seguintes áreas técnicas (podendo nós tentar fazer um jogo de concordâncias): imagem ou fotografia (ainda a preto-e-branco, em vida de Ricciotto Canudo); som ou, mais tarde, banda sonora (note-se que, quando o italiano teorizou, o Cinema era Mudo e os filmes eram acompanhados, apenas, pela interpretação ao vivo de uma partitura musical durante a sua projecção nas salas); montagem, que confere um sentido às imagens; cenografia, que entretanto evolui para direccção artística, alargando o seu campo de intervenção; realização, que tem como missão a planificação do filme, a orquestração dos vários elementos aqui referidos, assegurados por outras tantas equipas técnicas, e a direcção dos actores; e, por último, sendo no entanto o princípio de tudo, argumento.

Mais ainda: como grande síntese criadora — para além de fusão —, o Cinema une Ciência e Arte, num casamento feliz, e produz uma novíssima Linguagem, para a qual as outras Artes tenderam desde sempre, de imagens em movimento e som — formas e ritmos à velocidade da luz!

É, portanto, a última das Artes, fechando o ciclo da Estética. E, acima de tudo, aquela que, incorporando todas as outras, melhor transporta o nosso Património histórico, estético e cultural — projectando-o no futuro —, através da permanente reformulação e actualização das ancestrais e intemporais narrativas da nossa matriz identitária.

Haja sempre cineastas portugueses à altura desta missão universal.

Foi o escritor, jornalista, crítico e dramaturgo italiano Ricciotto Canudo (Bari, 1879 — Paris, 1923) quem baptizou o Cinema de Sétima Arte. Canudo fundou a revista Montjoie! (1913-1914), sedeada em Paris, e manteve uma tertúlia com — entre outros — Léger, Apollinaire e D’Annunzio. Em 1920, cria o «Clube dos Amigos da 7.ª Arte», que é, assim, precursor do movimento do cine-clubismo. Edita, finalmente, em 1923, a Gazette des sept arts, revista fundamental como suporte teórico das vanguardas estéticas da época.

Se, por esta altura, os meus leitores já perceberam que estamos perante um teórico da Arte, não estranharão saber que Canudo lança, em 1923, o Manifeste des Sept Arts, após uma série de outros textos preparatórios, o primeiro dos quais data de 1908; e, num deles, em 1912, cunhou a nossa expressão. Esta publicação definitiva das suas inovadoras ideias, surge como legitimação estética do Cinema, elevando-o à categoria das restantes Artes.

Em primeiro lugar, chama a atenção, no seu Manifesto, para o facto de o Cinema ser muito mais do que apenas indústria e comércio, resgatando-o à mera tentação material e convocando-o para as fileiras da espiritualidade criadora. De facto, o Cinema é — antes de tudo — Arte.

Depois, Canudo diz-nos, do seu ponto-de-vista, quais são as seis Artes que antecedem cronologicamente o Cinema. Desde a Antiga Grécia que as Artes têm andado numa roda-viva, no que diz respeito à sua catalogação (convém nunca perder de vista as nove musas inspiradoras). Ainda bem que se trata de uma conversa (ou debate, como agora se diz) em aberto, pois isso representa um sinal da vitalidade dos nossos pensadores. Para este escritor italiano do século XX, as Sete Artes são: Arquitectura, Escultura, Pintura, Música, Dança, Poesia e Cinema. Se as três primeiras — artes plásticas, porque do espaço — aparecem, segundo Canudo, por necessidades materiais (abrigo, no caso da Arquitectura, com as suas complementares Pintura e Escultura), para, no entanto, logo depois se afirmarem artisticamente, já a Música é fruto duma vontade espiritual de elevação e vai irmanar-se com os fundamentos rítmicos da Dança e da Poesia. Curiosamente, no pensamento do teórico italiano, a Dança e a Poesia antecedem a Música, que só se autonomizará destas quando se liberta e chega à sinfonia, como forma de música pura.

É óbvio que a génese das Artes aqui descrita tem de ser contextualizada na época em que foi criada — início do século XX, em toda a sua pujança Futurista (Graças a Deus!) — e entendida como visão pessoal do seu autor. No entanto, se aqui a trago, é porque sem ela não poderemos compreender a expressão «Sétima Arte».

Por fim, entramos naquilo que me parece ter resistido ao crivo do tempo (esse destruidor de mitos de vão de escada) e manter, ainda hoje, enorme actualidade.

Canudo apresenta o Cinema como síntese de todas as Artes e como Arte Total — ao que não é alheio o pensamento de Wagner; assim, na plenitude da sua linguagem estética, a Sétima Arte integra elementos plásticos da Arquitectura, da Pintura e da Escultura e elementos rítmicos da Música, da Dança e da Poesia, que se vão todos revelar nos filmes nas seguintes áreas técnicas (podendo nós tentar fazer um jogo de concordâncias): imagem ou fotografia (ainda a preto-e-branco, em vida de Ricciotto Canudo); som ou, mais tarde, banda sonora (note-se que, quando o italiano teorizou, o Cinema era Mudo e os filmes eram acompanhados, apenas, pela interpretação ao vivo de uma partitura musical durante a sua projecção nas salas); montagem, que confere um sentido às imagens; cenografia, que entretanto evolui para direccção artística, alargando o seu campo de intervenção; realização, que tem como missão a planificação do filme, a orquestração dos vários elementos aqui referidos, assegurados por outras tantas equipas técnicas, e a direcção dos actores; e, por último, sendo no entanto o princípio de tudo, argumento.

Mais ainda: como grande síntese criadora — para além de fusão —, o Cinema une Ciência e Arte, num casamento feliz, e produz uma novíssima Linguagem, para a qual as outras Artes tenderam desde sempre, de imagens em movimento e som — formas e ritmos à velocidade da luz!

É, portanto, a última das Artes, fechando o ciclo da Estética. E, acima de tudo, aquela que, incorporando todas as outras, melhor transporta o nosso Património histórico, estético e cultural — projectando-o no futuro —, através da permanente reformulação e actualização das ancestrais e intemporais narrativas da nossa matriz identitária.

Haja sempre cineastas portugueses à altura desta missão universal.

sábado, 9 de janeiro de 2016

DAS DIFERENTES LÓGICAS DO TABACO E DO VINHO

Se, em matéria de tabaco, nada supera o prazer de fumar um puro (charuto feito com folhas provenientes todas da mesma origem), no que diz respeito ao vinho, a moda das monocastas produz néctares sem alma.

DO ROMANCE HISTÓRICO ENQUANTO MANUAL DE CONDUTA

Releio O Hussardo, de Arturo Pérez-Reverte. Este seu primeiro livro, de 1983, editado em Portugal a partir da revisão do autor feita em 2004, é um romance histórico, passado em 1808, na invasão napoleónica de Espanha.

O fio-condutor da narrativa é assegurado por dois jovens hussardos (oficiais da cavalaria ligeira francesa), que acamaradam a partir de sólidas afinidades de carácter e gosto, sendo provenientes, no entanto, de classes distintas. Os relatos intimistas, com deliciosos detalhes realistas, revelam uma fina sensibilidade para construir personagens e ambientes autênticos; por outro lado, as descrições das batalhas e de toda a militaria prendem pela sua escala grandiosa e revelam um profundo conhecimento de História Militar; e, a Andaluzia está pintada de tal maneira — telúrica e sensual — que sentimos o seu Sol queimar e a sua luz cegar. Os tradicionais valores de qualquer cavalheiro estão aqui bem esplanados: coragem, cultura, honra, fidelidade, heroísmo, hierarquia, camaradagem, sobriedade. Note-se bem que a acção decorre na sequência de todos os males erradiados a partir de França. Os nossos heróis remam, portanto, contra a maré dos novos tempos.

Perante uma obra assim, agradeço à Literatura por ser uma Arte que permite a pausa, a aceleração, o retardamento... — ou seja: possibilita ao leitor comandar o tempo e o ritmo de fruição da obra, para melhor a poder saborear. Aqui, não há ditadura do olhar, como, por exemplo, no Cinema. Posso parar para pensar, e reler, e acelerar à procura do desfecho de uma cena, ou abrandar numa passagem cativante.

Mas, afinal, o que é que esta obra tem?... Faz-nos interrogar sobre o que andamos nós aqui a fazer, neste século materialista. Leva-nos à nostalgia de um passado em que o espírito imperava. Sentimos saudades de um tempo em que os homens se olhavam nos olhos — enquanto amigos, adversários ou inimigos.

O fio-condutor da narrativa é assegurado por dois jovens hussardos (oficiais da cavalaria ligeira francesa), que acamaradam a partir de sólidas afinidades de carácter e gosto, sendo provenientes, no entanto, de classes distintas. Os relatos intimistas, com deliciosos detalhes realistas, revelam uma fina sensibilidade para construir personagens e ambientes autênticos; por outro lado, as descrições das batalhas e de toda a militaria prendem pela sua escala grandiosa e revelam um profundo conhecimento de História Militar; e, a Andaluzia está pintada de tal maneira — telúrica e sensual — que sentimos o seu Sol queimar e a sua luz cegar. Os tradicionais valores de qualquer cavalheiro estão aqui bem esplanados: coragem, cultura, honra, fidelidade, heroísmo, hierarquia, camaradagem, sobriedade. Note-se bem que a acção decorre na sequência de todos os males erradiados a partir de França. Os nossos heróis remam, portanto, contra a maré dos novos tempos.

Perante uma obra assim, agradeço à Literatura por ser uma Arte que permite a pausa, a aceleração, o retardamento... — ou seja: possibilita ao leitor comandar o tempo e o ritmo de fruição da obra, para melhor a poder saborear. Aqui, não há ditadura do olhar, como, por exemplo, no Cinema. Posso parar para pensar, e reler, e acelerar à procura do desfecho de uma cena, ou abrandar numa passagem cativante.

Mas, afinal, o que é que esta obra tem?... Faz-nos interrogar sobre o que andamos nós aqui a fazer, neste século materialista. Leva-nos à nostalgia de um passado em que o espírito imperava. Sentimos saudades de um tempo em que os homens se olhavam nos olhos — enquanto amigos, adversários ou inimigos.

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA

Se, citando mais uma vez Fernando Pessoa, (...) Uma nação que habitualmente pense mal de si mesma acabará por merecer o conceito de si que anteformou. Envenena-se mentalmente —, então há que procurar os indícios de veneno mental que, no pensamento como na literatura, sob os alibis da crítica social, do racionalismo e do progressismo, tem vindo a deitar por terra a nossa identidade nacional, a nossa personalidade colectica, a nossa independência política.

A Ideia de Portugal na Literatura Portuguesa dos Últimos Cem Anos, António Quadros, edição Fundação Lusíada, Colecção Lusíada — Ensaios, n.º 1, Lisboa, 1989.

quarta-feira, 6 de janeiro de 2016

segunda-feira, 4 de janeiro de 2016

O FIO-CONDUTOR INVISÍVEL DA TRADIÇÃO

Releio fascinado O Arco de Sant'Ana de Almeida Garrett. Volto a surpreender-me com algumas passagens do mais puro tradicionalismo. Levanto-me e vou à estante oposta buscar No Saguão do Liberalismo de Fernando Campos. Encontro, transcritas neste livro, as mesmas frases do desencantado romântico liberal, a par de outras, igualmente impressionantes, de tantos homens de semelhante calibre: Antero, Eça, Herculano, Oliveira Martins, Ramalho Ortigão... Valham-nos compilações assim, para termos à mão de semear o profundo pensamento dos que são conhecidos apenas superficialmente nos dias de hoje.

QUADRANTES LITERÁRIOS

Fui queirosiano na juventude e tenho sido camiliano na maturidade. O que virei a ser na terceira idade?

DA LITERATURA

Poucos escritores merecem que se leia a sua obra toda e contudo aprende-se mais com esses do que com todos os outros juntos.

DE KUNDERA A HOUELLEBECQ

Para além dos «clássicos», que já atingiram a eternidade, consagrados pelo facto de passados cem anos sobre a sua morte continuarem a ser lidos, há os escritores do nosso tempo. Destes, é sempre um tiro no escuro apontar para os que pensamos se irão juntar àqueles. Não gasto muito tempo com esse exercício, mas cheira-me que o meu faro não me engana. Assim, considero ter sorte por alguns dos meus escritores contemporâneos preferidos, dos quais fui lendo os livros à medida que iam sendo publicados, darem sinais de virem pelas suas obras a tornar-se imortais.

Dito isto, confesso que o prazer que tenho retirado, no início deste milénio, da leitura de Houellebecq só é comparável ao que tive, nos anos 80 do século passado, com Kundera. São romancistas de mão cheia, bom gosto e fino — mas mui cortante — humor; enfim, senhores de um estilo próprio, inconfundível e incomparável.

Mas há mais: Se Kundera foi premonitório na implosão do totalitarismo comunista a leste, Houellebecq perfila-se como visionário da queda do mundialismo demo-liberal a ocidente. Escritores do espírito, vivem, testemunham e, inteligentemente criticando, aceleram — à sua maneira, e de que maneira!— o fim do materialismo na Europa.

Dito isto, confesso que o prazer que tenho retirado, no início deste milénio, da leitura de Houellebecq só é comparável ao que tive, nos anos 80 do século passado, com Kundera. São romancistas de mão cheia, bom gosto e fino — mas mui cortante — humor; enfim, senhores de um estilo próprio, inconfundível e incomparável.

Mas há mais: Se Kundera foi premonitório na implosão do totalitarismo comunista a leste, Houellebecq perfila-se como visionário da queda do mundialismo demo-liberal a ocidente. Escritores do espírito, vivem, testemunham e, inteligentemente criticando, aceleram — à sua maneira, e de que maneira!— o fim do materialismo na Europa.